<第三回:「コスパ」と「リーチ」を超えた「融合」と「体験」>

――情報としてはさておき、「体験」や「物自体」に価値がある、という考え方もあって、このデジタル全盛時代にまだまだ多くの企業が「折込チラシ」にこだわって広告を展開しています。使い勝手が悪いプリントメディアにもかかわらず。どうして未だに「折込チラシ」を活用し続けていただけているのでしょうか?

笠原)次にいいものが見つからないからでしょう。各家庭に、手ごろな大きさで、一覧性があって、信頼性がある、という点が一番大きい。そういう媒体が他にあるかと聞かれたら、思い浮かばない。しかも、手ごろなのコストで。アナログの使い勝手の悪さに不平を言われつつも、次がない。だから、次が見つかった時には、おそらく(笑)。

――先日の阪神タイガースの優勝の時のチラシとか。

笠原)実は、読宣さんと弊社はA社のチラシを扱いました。セ・リーグ優勝の翌日にチラシをやったのですが、日本シリーズの時はしなかった。そうすると10時の開店時に並んでくれたお客さんが、折込をしたセ・リーグ優勝の時は40人ぐらい。折込をしなかった日本シリーズの時は半分ぐらい。情報プル型とプッシュ型で言うと、プル型のようにわざわざ検索してくれる人にしか届かない、という現状がまだまだあると肌身に感じました。

――優勝セールをやってるよ、という情報をわざわざ取りにいかないですからね。

湯尾)ただ、A社のLINEでは優勝決定10分後ぐらいに広告を飛ばしている。それをクリックするとホームページにつながる状態だったのですが、やはり平日の朝10時に来店できる時間のある人には紙が響いたのかも。そういう人は新聞読みがちだし、チラシを見がち(笑)。

――ちなみに折込チラシを実施する側の立場から補足いたしますと、レギュレーション上、優勝が決まったからと言って、すぐに折込チラシはできません。翌日に折り込みをしようと思ったら事前に相当な準備が必要。そもそも、優勝できるかどうかも分かりませんから。その上で、新聞販売店が翌日の朝に折り込むためには、優勝した瞬間に作業をしないといけない。それが何百もある販売店で作業していただくわけですから。

笠原)ですから、料金が通常の倍なのです。それでもA社がやると言われたのでお願いしました(笑)。

――そういった、新聞の折込広告とWEB広告の「費用対効果」がよく問われますが、そこは通常の2倍支払っても効果が見込める、かえってコスパが良い、というご判断が?

笠原)そこは「ご祝儀」的な要素もあったかと。それはそれで結局セールができるので、良いPDCAが回せている、ということになる。

湯尾)WEB広告は、設定さえしてしまえば、いつでもどこでもスマホ一つで出せる。そこの手軽さでいうといいのかもしれないけれど、例えば、「阪神が優勝したからWEB広告を出そう」となっても、正直なところ、その先に何を求めるかとなった時、デジタルのコンテンツが重要になってくる。ただ単に広告を出しても、自社のサイトにはつながるが、情報には繋がらないので、売上や目的達成に結びつかない。だから、デジタルには向いていない。

――WEB広告の中では、そういった「コスパ」とか「リーチ」という点をよく問われますし、細かく比較検討をされていると思います。多くのクライアントさんを扱われていて、そういう「費用対効果」の比較はいかがなものでしょう。

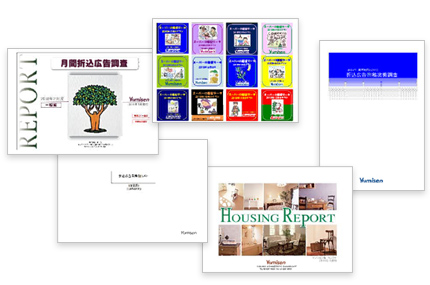

笠原)表を作ってみたのですが、左が新聞折込、真ん中が新聞、右がDM・テレビ広告・WEB広告(下表参照)。①~⑦まであるのですが、①はエリアセグメント、要はピンポイントでほしいエリア。例えば、店があるのは梅田なので、天王寺はいらない、でもテレビだとどうしても流れてしまう、というようなこと。②は強制視認性。要はパッと目に入るかどうか。WEBだと自分の方から情報を取りに行かないといけないから弱い。③の一斉同報は、情報がサッと一斉に届くかどうか。④の速報性はすぐに届くかどうかだから、新聞折込はダメ。⑤の価格優位性は、一人当たりのコストがどうか。テレビは価格が高いですが、一気に大人数に届くのでマシ。⑥の拡散力はリツイートとか、お得な広告が一気に拡散されるから、WEBが優位。⑦の保存性は紙系が強い。

それぞれ得て不得手があるので、私たちとしては組み合わせで提案する。例えばAとCのように良い互換関係があれば。極論、デジタルとアナログ、どちらがいいとか悪いとかではなくて、お互いの組み合わせかなと。

――デジタルとアナログの使い分けに関して、湯尾さんはどうですか?

湯尾)この表で、丸の数だけを見ればデジタルの方が良いように思えますが、ターゲットや年齢層を見れば全く当てはまらないケースがある。20代のスマホ世代はWEB広告の方が圧倒的に強いのかも。かと言って、見慣れすぎていて保存性や記憶性はない。記憶に残すならバズらせるしかない、という悪循環もあるので、デジタルは「融合」させて「体験」させながら見せていくことが重要かなと思います。それこそ「街中を歩くこと」も体験ということではないかなと。

――20代にはデジタルとアナログを融合させた方が、より効果が高いと?

湯尾)そうですね。WEBは拡散力が高いものの、それが本当に意味のある拡散なのかが疑問。拡散していなくても、正しいユーザーに届けることができれば良いのではないか。

――拡散しすぎて人が多く集まりすぎるということですか?

湯尾)いえ、拡散しすぎて、本当に届けたいユーザーやターゲットに届いているのかどうかが見えなくなる。容易に拡散できてしまうからこそ難しくなる。

――笠原さんは、アナログ媒体で流行を作る、ということに関していかがですか?

笠原)やろうとはしていますが、広告主の意向で難しい。最近は若い担当者が多いので、どうしてもアナログ展開は切られがち。「デジタルの方がカッコいい、X(旧Twitter)でキャンペーンしましょう」となる。

~第四回へ続く~