サウスと言えば世界的には「グローバルサウス」かもしれないが、大阪のサウスと言えば7月1日に開業した「なんばパークスサウス」だ。「なんばパークス」のアパレルテナントが拡充したのかと想像したがそうではなく、「センタラグランドホテル大阪」「ホテル京阪なんばグランデ」「パークスサウス スクエア」の3棟から構成される新施設が完成した。「なんばパークス」や「LABI1 LIFE SELECTなんば(ヤマダ電機)」ともつながる2階連絡橋には、それぞれの施設のエントランスがあり利便性が高い。

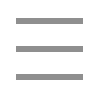

実際に現地を訪れると、コロナ前のように「なんば」に人が戻ってきていると感じた。そこで、「なんば」にどれくらいの人が訪れているのか、「人流分析ツール」を用いて大阪メトロなんば駅を中心にした500m圏の各年4~6月の同期間で調査を行った。

「人流分析ツール」とは、スマートフォンのGPS位置情報データを基に人の動きや性年代情報を見える化したもの。推計人数はコロナ前の2019年が約3,500万人、コロナが日本で初めて確認された2020年は約2,100万人、2023年は約2,500万人という結果が出た。人流分析により、コロナ前の7割まで回復していることが見えてきた。

《3棟からなる新施設》

「センタラグランドホテル大阪(地上33階建・客室数515)」は、アジア・中東などに92のホテルを展開しているタイ資本の「センタラホテルズ&リゾーツ」が運営しており、日本には初上陸。コロナ禍による行動制限も明け、インバウンドなどの旅行需要の取り込み、そして2025年の大阪・関西万博を見込んだ開業だ。

2階入口には、和をモチーフにしたデザインのクッションや休憩スペース、日本庭園。日本を感じてもらえるような工夫をしているすぐ横には、タイの屋台を彷彿させるようなレストランがあり、世界三大スープと呼ばれるトムヤムクンも味わえる。「トゥクトゥク」という窓のない乗客6人乗りの送迎バスが、ホテルからなんば駅まで走行している。他ホテルの送迎バスは、マイクロバス〜中型タイプが多く、よりたくさんの人に乗ってもらうことを重視しているが、「トゥクトゥク」は乗車人数よりも観光客にタイの魅力を感じて欲しいという思いが伝わってきた。レトロな外観で乗車してみたかったが、宿泊客専用ということで諦めた。他ではなかなか経験できない「トゥクトゥク」に乗る為に宿泊するのもありだ。

もう一つのホテル「ホテル京阪なんばグランデ」は、今年3月25日に開業しており、客室数は227。エントランスは、木目調の壁面と茶色のソファで統一感があり、観葉植物により「Garden」を演出している。京阪系列のホテルでは、初めての試みとして5つの異なるタイプの客室を用意。二段ベッドを設置し最大5名まで利用できるグループ旅行向けの「バンクベッドルーム」、「ファミリールーム」、畳スペースを設けた「和ベッドルーム」、キッチンスペースを備えた「ハリウッドツインルーム」、「キングベッドルーム」のバリエーションから選べる。

オフィスビルの「パークスサウス スクエア」の2階には、全国で5店舗目のグローバル旗艦店として力を入れる「くら寿司」が入る。「くら寿司」の店外には、店名ロゴと提灯がLEDでカラフルに装飾してあり、派手な印象だが、「なんば」にはこれくらいが丁度良いのかもしれない。同店の郊外型店舗より高い価格設定だが、回らない寿司屋と比べると観光客でも安心して食べられる。

《南海ムラ》

大阪・キタ梅田の「阪急百貨店」「阪神百貨店」「阪急三番街」「グランフロント大阪」などの「阪急阪神ムラ」に対し、ミナミ難波は「南海ムラ」なんて言われ方もする。なんば駅周辺は南海電鉄が運営する商業施設が多く営業している。1978年開業の「なんばシティ」は、高島屋からも近く、多くのセレクトショップが出店しており、たくさんの客で賑わっている。

「なんばパークス」は、2003年10月開業・2007年4月拡張リニューアルしている。第一期オープン時は、テナント数に少し物足りなさを感じていたが、現在は大満足のラインナップだ。ここが昔、南海ホークスの本拠地球場があったことをZ世代は知らないだろう。そして、南海の高架下を活用して営業している家具屋やスーパーなどをテナントとする「EKIKAN」は2014年4月開業。オフィスビルと商業施設からなる「なんばスカイオ」は2018年10月開業と、新施設を次々とオープンさせている。

これらの商業施設の情報を網羅した「なんばまるっと」というアプリも存在する。アプリ内には、共通ポイントの「ミナピタポイント」とも連携している。ポイント10倍イベントを頻繁に開催しているのに対して、大阪・キタにある「グランフロント大阪」や「ルクア大阪」のポイントアップデーは5倍なのでポイントの倍率に差が見られる。キタとミナミで、ポイントアップデーが同日開催されると顧客の争奪戦が起こる。

《人流分析》

前述した人流分析の推計数値は、弊社が導入している「KDDI Location Analyzer(KLA)」から算出したもの。スマートフォンの位置情報を基に、当該施設やエリアに来訪する人の属性や居住地がわかる優れものだ。KLAの特長としては、①大量のサンプルと粒度の細かなデータ②正確な性年代情報③2018年~直近数日前のデータを日別、曜日別、時間帯別に取得できるところにある。

人流データから見えること・できることには、①販促前後の来訪者の変化を知ることができる②顧客がどこから来店しているか把握できる③競合店の商圏を知ることができる④出店前の基礎分析⑤広告媒体の取捨選択⑥複数地点まとめて分析ができる⑦リピーター率の計測⑧道路の混雑状況など、これまでぼんやりとわかっていた人の多さや少なさが数値として計測できるメリットがある。利用用途に応じて分析できる弊社いち押しの人流分析ツールの詳細は、営業企画部マーケティング担当まで。

(※KDDI Location Analyzerが提供する集計結果/値は、GPS位置情報ビッグデータから独自に集計した推測値。技研商事インターナショナル㈱「auスマートフォンユーザーのうち個別同意を得たユーザーを対象に、個人を特定できない処理を行って集計。」)

《インバウンド需要に期待》

訪日客をターゲットにしていた「なんば」周辺のドラッグストアは、コロナによりインバウンド消費が一気に消失し、商店街にある店舗は相次いで閉店したが、今年に入り再出店が加速している。心斎橋筋商店街は、外国人観光客が多く見られるが、食べ歩きの印象が強い黒門市場はかつての賑わいにまでは回復していないように感じる。

今年6月の推計訪日外国人客数がコロナ前の2019年同月比で72%まで回復しているとあり、中国人の団体旅行が解禁されると、コロナ前の水準まで戻るとも言われている。コロナにより生活様式は一変したが、徐々に人の活動もコロナ前の水準に戻ってきている。訪日外国人による爆買いの勢いがさらに増すことが、ミナミ復活のカギとなりそうだ。

大阪の変化はまだまだ止まらない。大阪駅の貨物ヤード跡地の「うめきた2期地区開発事業(グラングリーン大阪)」の先行まちびらきは2024年夏。そして、2025年4月の大阪・関西万博まで2年を切った。ミナミの次はキタだ。

コラムは、ミナミ編からキタ編へと続く。

(智、写真も)

出典:南海電鉄株式会社 他ニュースリリース、2023年7月20日付読売新聞

【写真】センタラグランドホテル大阪