読宣ってどんな会社なの?どんなことしてるの?等々、読宣のことや、チラシの魅力を皆様に知ってもらおう!ということから、Instagramを開設いたしました。

Instagramでは、チラシにまつわるあんなことやこんなこと、読宣社員の何気ない日常風景など、これからもコンテンツにとらわれずに色々なことに挑戦していきたいと思っております。

ぜひInstagramで「読宣」と検索してみてください♪

まだまだ投稿数は少ないですが、楽しく発信していきますので、ぜひ!フォローを!よろしくお願いします!

https://www.instagram.com/yomisen_official/ (@yomisen_official)

~目指せフォロワー1万人!~ 読宣インスタ部より 2021年7月

2018年3月に開業したJR総持寺駅から北へ10〜15分ほど歩くと、イオンタウン茨木太田が見えてくる。商・住・学・医が集まる複合開発エリアに、官民一体で推進している茨木スタートコミュニティの商業施設である。そこは2008年まで40年間操業していた東芝の主力工場の物流センターがあった場所だ。

イオンタウン茨木太田は、3月27日のオープンに先立ち、同月24日から26日まで地域住民に向けてソフトオープンした。2019年4月には追手門学院大学が同施設向かいの東芝工場跡地に開校している。さらに、数年後には約500邸のマンションと戸建て住宅も完成する。商業施設の南側には防災公園としての役割を果たす西河原公園、市民プールもある。長年、空き地の状況が続いていたが、ヒトが集まる街へと変貌を遂げつつある。

東西に走る国道171号線は渋滞が頻発するエリアで、南北を走る前面道路も交通量の割に片側1車線と、大学や商業施設の完成は嬉しい反面、人と交通量が多くなり、渋滞がさらに悪化する懸念はある。

余談だが、出店地の町名は城の前町だが、追手門学院大学の所在地は東芝町で一企業の影響の大きさが感じられる。大阪には企業名が町名に由来してるところが他にもまだある。茨木市松下町、守口市松下町、大東市三洋町、池田市ダイハツ町など、町名を聞くとピンとくる日本を代表する企業ばかりだ。

茨木市は大阪や京都からアクセスがよく、ベッドタウンとして人気がある。1970年に吹田市で開催された日本万国博覧会により、JR茨木駅や阪急茨木市駅周辺の都市開発が進んだ。JR茨木駅東側は、2015年立命館大学のキャンパスが完成したことにより、若者の流入も一気に増えたが、西側は万博から半世紀経ち老朽化も目立ち始めたため、再開発される予定だ。市内には、計6大学(短大含む)があり、義務教育終了後も進学できる文教都市でもあり、人口10万人当たりでは北摂1位の大学数を誇る。また、学問を語る上で茨木と言えば川端康成が思い浮かぶ。『伊豆の踊子』『雪国』などで知られる作家で、日本人として初めてノーベル文学賞を受賞し、旧制中学卒業までここ茨木で暮らしていた市唯一の名誉市民である。「川端康成のゆかりのふるさと」として、多くの市民が川端康成やその文学に親しむ拠点となる「川端康成文学館」があり、また「川端通り」と名付けられた道路も存在する。川端康成の名作群をモチーフにした映画『葬式の名人』が2019年に公開された際は、オール茨木ロケという事もあり市役所周辺に垂れ幕が掲げられていた事を思い出した。

イオンタウンという施設名だが、運営はグループ傘下のダイエーである。食品スーパーのイオンフードスタイル(608坪)を中心に、イオンモールほど専門店の数はないものの、府内初出店8店を含む51店舗が出店している。ユニクロとコジマ×ビックカメラは、単独店であった店舗が移転してきた。移転前のユニクロは859㎡の売場面積であったが、約2倍に拡大し通路も広々とした。他には、小型店舗のニトリEXPRESS、ウエルシア、ABC-MART、ママフル、ダイソー、ひごペットフレンドリー、あかのれん、ふたば書房、Zoff、アーバンフィット24、クリニック、フードコートと日常生活にあったら便利な店舗が揃っている。近くにはイオンモール茨木、イオンフードスタイル摂津富田店(旧ダイエー摂津富田店)があり、イオン包囲網が強固なものとなった。

グランドオープン当日の昼過ぎに訪ねてみたが大盛況であった。平面・屋上駐車場は空いている場所を探すのに苦労するほど。駐車券は発券式ではなく、ナンバープレートをカメラで認識する様式で、駐車券の削減と非接触でコロナ禍でも安心できる仕様になっている。イオンフードスタイルは、入口付近にある焼き立てパン「D’sベーカリー」の美味しそうな匂いにつられて来店してしまう。他にも、冷凍食品とスイーツを強化し、ピザも取り揃えており、ファミリー層にも満足される展開だ。徒歩圏だけで見ると、食品を扱う店舗がバリュー100茨木太田店しかなく、交通量も多いエリアなので、車を使わず徒歩や自転車で行けて、22時まで営業している食品スーパーは、地域住民には冷蔵庫代わりに重宝される存在だと感じた。

4km離れた高槻の私の自宅には、ユニクロ、ニトリexpress、ママフル、ひごペットフレンドリー、コジマ×ビックカメラの新聞折込チラシが入っていた。コジマ×ビックカメラの広告は、自転車を大きく掲載していた。近辺に自転車を取り扱っている店舗が少なく、また競合する家電量販店も取り扱っておらず、地域住民はもとより大学生をもターゲットにした商品展開だと感じた。1年前は緊急事態宣言の自粛ムードもあり、店舗が新規オープンしても折込の告知広告をしていない企業がたくさんあったが、今回は多くの新聞折込広告がみられた。

同施設にはコジマ×ビックカメラが入っているので、この機に乗じて茨木市の家電量販店を考察してみた。同市は、家電量販店が少ない。茨木市と高槻市は比較されることが多いが、高槻市はエディオン2店舗、ジョーシン2店舗、ヤマダ電機2店舗、ケーズデンキ1店舗、アプライド1店舗に対して、茨木市の去年までの状況はジョーシン2店舗、コジマ1店舗だけであった。しかし、ジョーシン2店舗を統合して新たに2019年11月に茨木店が開店、エディオン茨木藤の里店(2020年9月開店)、エディオンイオンモール茨木店(2021年4月開店)、今回のコジマ×ビックカメラと、半年の間に次々と家電量販店がオープンを果たした。ドミナントの空白地が埋まったと言える。

人口減少が叫ばれる中、地方では山間部の過疎地域の住民を集めてコンパクトシティをつくる動きがある。茨木市は田舎と呼ばれるような市ではないが、わざわざ遠方まで足を延ばさなくても近場で用が済む街づくりは、新たに住処を探している人には魅力的なポイントに思えた。

智

大阪の玄関口である新大阪エリアがいま熱い。ひな祭りの日にマルハチ新大阪店が開店した。大阪の人はあまり馴染みがないかもしれないが、神戸の人なら「あー、マルハチね」って言うだろう。ここで少しマルハチの紹介をしておこう。兵庫県に27店、大阪府内に8店構える食品スーパーで、ここ数年は大阪にもコンスタントに出店している。単純計算で1店舗当りの売上額は20億円。中期計画では50店舗、年商1,000億円を目指している企業で、24期連続成長中だ。

①家計に○

②地域に○

③鮮度が○

④品揃えが○

⑤おいしさが○

⑥表示が○

⑦キレイが○

⑧接客が○

がモットー。

この度オープンした新大阪店は2019年5月までライフ新大阪店が営業しており、かつて本社機能もあったので場所の認知度は十分。この建物を取り壊し、1階に約1,500㎡の売場、そして屋上駐車場の店舗が完成した。売場面積はマルハチの標準店舗と言っていいだろう。オープン当日の19時台に来店してみたが、仕事帰りの時間帯もありレジ待ちをするほどの混雑ぶりで、店舗前は自転車で溢れかえっていた。オープンちらしは、これまでのものとは構成が異なり、商品が数点しか掲載されておらず、コロナ禍を意識したシンプル仕様だ。数多く語らないちらしなので、来店してみてのお楽しみという感じがした。

新大阪エリアのスーパーを語る上で、セントラルスクエア西宮原店は忘れられない。こちらは2013年11月にオープンした店舗で、ライフコーポレーションが運営する新業態1号店で大阪本社も併設している。このエリアで衣食住をワンストップショッピングできるのはここだけである。いつ来店しても客が多く、1階のレジ15台精算レジ14台セルフ6台と、その多さから繁盛ぶりが伺える。ライフ新大阪店が営業していた当時も両店の客は多く、600mほどの距離にあってもうまくすみ分けができていたのだろう。

他には、佐竹食品のFoods Market satake新大阪店が2020年8月に開店し、同じグループ会社が運営する業務スーパー新大阪三国店は18年この地で営業している繁盛店だ。系列会社であっても、商品の値段は違うのでハシゴする価値がある。

東三国駅方面にはイオンフードスタイル東三国店がある。2016年11月にダイエーから店名が変わり、改装後は店内もおしゃれになりキッズスペースも誕生した。淀川区内には、グルメシティ新大阪店と南方店が40年以上営業している。近年は、新しいスーパーの台頭があるものの、流通の雄と呼ばれたダイエーは、イオンの完全子会社となった現在はイオンフードスタイルの看板で攻めている。新大阪エリアは、西にマックスバリュ淀川三国店、北にはマルナカ三国店と東西南北がイオングループに囲まれている地域と言える。

新大阪はターミナル駅であるとともに、新幹線やJR在来線、大阪メトロ御堂筋線の駅もあるので、1日当たりの乗降客は約40万人規模である。古くからの民家に加え、高層マンションも数多く立地している住居エリアとしても人気が高い。これほど鉄道網が魅力的な場所であれば住みたくなるのも理解できる。周辺を歩いてみると、空き地や道路が整備されていない箇所もあり、「なにわ筋連絡線」や「新大阪連絡線」、淀川区役所跡地の再開発の計画もあるので、実現したらさらに魅力的な地域になることが予想される。

運営側は競争が激化するので喜ばしい事ではないかもしれないが、それにより、より良いサービスが生まれることを期待する。2020年春の緊急事態宣言時は多くの量販店が休業する中、スーパー等の生活必需品を販売する企業、働いてる方には多大なリスクがあったにもかかわらず、営業を続けて頂いたことに対し、改めて感謝の意を表したい。非日常的な生活を強いられるさなか、スーパーでの買い物が日常を思い出せてくれた瞬間でもあった。

智

前編では、

わたしたちは日々いろんな種類の刺激を受けながら暮らしていますが、

無意識のうちにそれらの刺激がその後の行動に影響を及ぼしていていて、

そのようなメカニズムを〝プライミング効果〟といいます・・・

というお話でした。

心理学では、先に与えられた刺激のことを〝プライマー〟

それによって影響を受ける刺激を〝ターゲット〟と呼ぶそうです。

要するにプライミング効果とは、プライマー(先行刺激)が、

無意識にターゲット(後続刺激)に影響を与える

心理的効果ということですね。

ひまわりやタンポポの写真をいくつか見せた後、

まるいフルーツといえば?と質問すると、

オレンジ、グレープフルーツ、レモンなど、

黄色い果物の名があがる確率が高くなるそうです。

10回クイズと似たような効果がみられますね。

この場合、ひまわりやタンポポの花の色がプライマーとなります。

わたしたちは、

日頃の行動や判断を

すべて自らの意思で決定しているように考えがちです。

でも、意識のうちの9割は無意識であるといわれています。

実際には顕在意識が働かない無意識下で

自分でも気づかないうちに

行動や判断が決定されるということが起きているようです。

たとえばアンケートに

「あなたの部屋の空気は常に清潔で新鮮ですか?」

という設問があれば、

喫煙者はもちろん、そうでない人も

なにか心に引っ掛かりをおぼえるものです。

また「あなたはいつまでも健康でありたいですか?」

と問われれば、

大多数の人は「はい」と答えるはずです。

回答者は「はい」と答えたことで、

無意識のうちに自らの健康を気にするようになります。

そうすると本人も気づかないまま、

空気清浄機や換気扇、健康食品や健康器具、フィットネスクラブなど、

これまで気にもとめなかったものに無意識に関心をもちはじめます。

このようにプライミング効果は

マーケティングや広告など

工夫次第でビジネスにも応用できます。

検討段階以前の潜在顧客と

つながりを持つことができるというわけですね。

もし色の赤い商品を売りたければ、

郵便ポストや消防自動車、リンゴやイチゴなど、

会話の端々に赤い色のものを散りばめておくと、

買い手本人も気づかぬうちに赤色が意識の底に刷り込まれ、

商談のときその商品に関心を示してくれるというわけです。

継続的な接触が可能なメルマガやSNSだと、

長期間にわたって徐々にプライマーを仕掛けることができて、

さらに効果がありそうですね。

(おまけ)

最後におまけとして10回クイズの例をいろいろご紹介します。

できるだけピュアで純真無垢、清廉潔白、天真爛漫な人をみつけて

試してみてください。

10回言わせるワード | 質問 | 回答 |

まぐろ | タラちゃんのお兄ちゃんは? | × カツオ

〇 お兄ちゃんはいない |

波線 | タラちゃんのお父さんは? | × 波平

〇 マスオ |

桃取ろう | 亀をいじめたのは? | × 浦島太郎

〇 村の子供たち |

桃太郎 | 川を流れてくるのは? | × 桃

〇 水 |

タロウ | 桃の中から出てくるのは | × 桃太郎

〇 種 |

三角ロース | トナカイに乗っているのは? | × サンタクロース

〇 誰も乗ってない

(サンタはソリに乗っている) |

新感覚 | 日本で一番はやい乗り物は? | × 新幹線

〇 飛行機 |

夏野菜 | 学校で春休みの次は? | × 夏休み

〇 一学期 |

調査禁止 | 道路に車を停めることを

なんていう? | × 駐車禁止

〇 路上駐車 |

スープ | スパゲッティを食べるのは? | × フォーク

〇 人間 |

豆板醤

(とうばんじゃん) | 消防車を呼ぶ番号は? | × 110番

〇 119番 |

東京コーヒー | 学校休むことを何て言う? | × 登校拒否

〇 欠席 |

新年旅行 | 夫婦で旅行に行くのは? | × 新婚旅行

〇 夫婦旅行 |

はな丸 | 日本の国歌は? | × 日の丸

〇 君が代 |

みりん | 鼻が長いのは? | × キリン

〇 ゾウ |

平山さん | 世界で一番高い山は? | × ヒマラヤ

〇 チョモランマ(エベレスト) |

シャンデリア | ガラスの靴を拾ったのは? | × シンデレラ

〇 王子様 |

イカリング | 首にかけるのは? | × イヤリング

〇 ネックレス |

パンチ | お風呂で最初に履く下着は? | × パンツ

〇 風呂では何も履かない |

花占い | 星を見るのは? | × 星占い

〇 天体望遠鏡 |

キッチン | 鳥は英語で? | × チキン

〇 バード |

スピーカー | テニスするとき履く靴は? | × スニーカー

〇 テニスシューズ |

ケンタッキー | 洗濯物を乾かすのは? | × 洗濯機

〇 乾燥機 |

キャンパス | 角度を測るのは? | × コンパス

〇 分度器 |

ニシン | 赤ちゃんが生まれることは? | × 妊娠

〇 出産 |

わらび | おでんにつけるのは? | × わさび

〇 からし |

東海道 | 日本で一番北にある県は? | × 北海道

〇 青森県 |

ポット | 手紙を入れるのは? | × ポスト

〇 封筒 |

温泉 | 3000の次は? | × 4000

〇 3001 |

カバ | カバが逆立ちすると? | × バカ

〇 カバ |

いかがでしたかぁ?

10回クイズはビジネスに応用できそうですかぁ?

いいアイデアがあればそっとお知らせください。

・・・おしまい・・・

W・M

10回クイズってご存じしょうか?

代表的な例をあげれば、

質問者が「ピザって10回言ってみて」といい、

回答者に連続して「ピザ」と10回言わせます。

言い終わったらすぐに質問者が自分の〝ひじ〟を指差して

「ここはなに?」と質問し、

回答者が間違って〝ひざ〟と答えると

「バーカ、ここは〝ひじ〟ですよぉだ。やーい、やーい」

というちょっと意地悪な遊びです。

実はこのクイズ

1987年に放送されたニッポン放送のラジオ番組

〝オールナイトニッポン〟が起源だといわれています。

他にはこんなのもありましたね。

「シャンデリアって10回言ってごらん」

「シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア……」

「毒リンゴを食べたお姫様は?」

「シンデレラ!」

「ブッブー、正解は白雪姫でしたぁ。ケケケッ」

これは同じ言葉を何度も繰り返すことで

「シャンデリア」という単語が頭の中にインプットされ、

質問の内容から瞬間的に童話と結びつき、

無意識に連想されたワードが

咄嗟にアウトプットされた結果です。

興味深いのは

この種のひっかけ問題は、

幼い子供には効果がないということです。

10回クイズの大事な要素は、

ワードの音が似ていて、

何らかの関連性があり、

またキーワードが身近な単語で、

意味を深く考えなくても

口をついて出てくるということです。

簡単に連続して言えるワードで

頭の中が一杯になったところに質問をすると、

音が似ている関連性のあるワードを

素早く連想してしまって、

疑いもなくつい答えてしまうという仕組みですね。

わたしたちは連想したり、予想したりすることで

作業の効率化や問題解決を図ろうとします。

それは無意識に行われることが多々あります。

たとえば運転中に見通しのわるい交差点にさしかかると、

もしかすると子供や自転車が飛び出してくるかも・・・

と思って警戒し足が自然にブレーキペダルに触れますね。

でも、幼い子供たちは

言語能力や知識の蓄積が不足しているので、

過去の出来事から連想して

先のことを予想するという能力が充分ではありません。

連想する能力が無いというわけではなく、

無意識下でそうすることが出来ないのですね。

つまり無意識に次に起こりそうなことを

予想あるいは連想して行動する大人は

10回クイズに引っ掛かりやすく、

そうでない幼子は

引っ掛かりにくいということです。

ある実験をご紹介します。

被験者にちょっとした肉体労働をしてもらう前に、

Aグループには、作業後のご褒美となるであろう

おやつやドリンクなどを、

なにげなくチラリと見せておきます。

そしてBグループには、

何も見せないですぐに力仕事をしてもらいます。

その結果、

Aグループの方が最後まで忍耐強く作業を続けたそうです。

また、ビスケットやクッキー、

ミルフィーユやクラッカーなど、

ぽろぽろとこぼれやすい食べ物を、

A)かすかに洗剤の香りのする部屋で食べてもらう

B)なんの匂いもしない無臭の部屋で食べてもらう

そうすると

食後にテーブルの上をきれいにする人が、

Bグループに比べてAグループは、

3倍ほど多かったそうです。

これらの実験の共通点は、

被験者になぜそうしたのか、そうなったかと質問しても、

自覚がないので、ただなんとなく…としか

答えられないということなんだそうです。

事程左様に

わたしたちは自分の中の〝無意識〟に操られやすいのです。

なんとなく見聞きしたことが記憶に残り、

なにかの拍子にその記憶のカケラが呼び水となって、

つい行動に移してしまうのですね。

このように事前に見聞きしたことが

その後の判断や行動に影響を与えることを

プライミング効果といいます。

皆さんの身のまわりにも

なんでこんなもの買っちゃったのかなぁ・・・

なんてものがいろいろありませんか?

どうやらわたしたちの行動のかなりの部分が、

なんらかの刺激をきっかけとした

無意識の連想でできあがっていそうですね。

・・・後編につづく・・・

W・M

突然ですが、

外国の人に〝わびさび〟の意味について尋ねられたら、

あなたはちゃんと説明できますか?

〝わびさび〟は英語でもWabi-Sabiと表します。

日本文化を紹介するとき、

代名詞のように用いられる言葉のひとつでもありますね。

けれど、茶の湯などをたしなんでいる人ならともかく、

ふつうは答えられませんよねぇ。

多くのひとはただぼんやりと、

なんとなくわかったような気になっているだけじゃありません?

で、〝わびさび〟について調べてみました。

〝わびさび〟を漢字で表すと〝詫び寂び〟となります。

〝詫び〟と〝寂び〟は一緒くたにされがちですが、

実はふたつの意味は異なるんだそうです。

〝詫び〟の意味を調べてみると、

わびしいこと。思いわずらうこと、悲しみなげくこと、

落ち着いて、静かで質素な趣。閑寂・・・とありました。

もともとは、思うことがかなわず

悲しみ、思いわずらうことという意味でしたが、

室町時代あたりから、自分の思い通りにならない状態を受け入れ、

積極的に安住しようとする肯定的な意味をもつようになったそうです。

一方、〝寂び〟の意味するところは、

現象としての渋さと、それにまつわる寂しさとの複合美。

無常観や孤独感を背景とした、日本古典芸術の代表的な美のひとつ

・・・ということだそうです。

そういわれてもよくわかりませんが、つまり、

この世のあらゆるものは、寂びれたり、汚れたり、欠けたりします。

それは一般的には劣化とみなされますが、

その変化の織りなす、多様で独特な美しさを〝寂び〟と呼ぶようです。

精神性を表現した〝侘び〟とは違って、

〝寂び〟は内面的な本質が表面的にあらわれていく

その変化を美と捉える概念のようです。

〝寂び〟は見た目の美しさについての言葉ですが、

〝詫び〟は寂びれや汚れを受け入れ、楽しもうとする

前向きな心についての言葉なんですね。

〝寂び〟の美しさを見出す心が〝詫び〟というわけです。

閑寂、清澄、枯淡の境地、

もの静かでどことなく寂しげな、

あるいは色彩感を否定したような枯れた趣、

このような否定的な感情をあらわす言葉を、

逆に美を表すものとして

茶の湯や俳諧などの文芸の世界で用いるところに、

日本独自の美意識があるといえそうです。

日本の美意識は、西洋文化のように

論理的には説明できないものだといわれます。

言葉にならない美を表現するため、

その周辺にある

さまざまなものの様子を切り取って置き換える。

そんな感性が、日本では伝統的に育まれてきました。

良く知られるところでは松尾芭蕉の句がありますね。

〝古池や蛙飛び込む水の音〟

〝閑さや岩にしみ入る蝉の声〟

〝蓑虫の音を聞きに来よ草の庵〟

華やかさが流行りだった俳句の世界において、

詫び寂びを織り込んだこれらの句は、

当時の俳人たちには、かなり大きな衝撃だったようですよ。

〝詫び寂び〟という言葉が、

美を感じさせる言葉に変化していくのには、

その背景として和歌文学の伝統があったそうです。

平安時代から鎌倉時代に至る和歌的世界で、

閑寂・簡素・枯淡の境地が生み出されたみたいですね。

このような深みのある独特な美意識こそ、

ほんとうのクールジャパンなんじゃないかと思うのですが

いかがでしょう?

さて、みなさんの仕事において

〝わびさび〟のようにうまく説明できない事柄はありませんか?

自分にとって、自分たちにとって、会社にとって、

それぞれの業界にとってはあたりまえのことでも、

お取引先や一般の生活者にとっては馴染みがない、

わけが分からないってことありそうです。

そんなときわかりやすく説明できるでしょうか?

うまく説明できないこと、

あたりまえだと思い込んであえて説明してこなかったことが、

実は自分たちの〝強み〟だったりすることがあります。

外部環境や競合の状況から

事業の成功要因を導き出す方法として、

3C分析というものが使われます。

3Cとはご承知のように、

customer(市場・顧客)

competitor(競合他社)

company(自社)のことですね。

この3Cをよく理解することが

とても大切なんだと、

誰もがわかっているはずです。

でも自社のこととなるとどうでしょう?

お客様や、競合他社のことはともかく、

自社のこととなると、

わかっていそうで

実はよくわかっていないということがありそうです。

縦割りの組織だとなおさらですね。

他部署がなにをやっているのか、

どんなことに取り組んでいるのか、

なにを考えているのかさえ、

知らないことがあるんじゃないでしょうか?

あらためて考えてみる、調べてみるということも、

あまりしないような気がします。

たしかに自社のことは、

知っていてあたりまえ、

あらためて調べる必要もないと思いがちです。

また、自社の強みだと主張していたものが、

よくよく調べてみると実は違ったなんてこともあります。

例えば、「自社の強みはフットワークの軽さ」や

「きめ細かいサービスです」と胸を張ったところで、

そんなのはあたりまえのことです。

お取引をする以上、求められてしかるべきものですね。

あるいは、「自社の強みは技術力です」といった場合も、

実は設備投資をして

高性能の機械を有しているというだけなのかもしれません。

その高性能の機械が

お客様にとって必要かどうかは別問題ですね。

そもそもそのようなことさえも、

自社より他社のほうが優れていて、

強みでもなんでもなかったなんてことがあるかもしれません。

反対に自分たちにとってはあたりまえで、

いまさらアピールするべきほどのことじゃない

そんなの強みでもなんでもないと思っていることが、

実は他社には真似することのできない、

しかもお客様にとって魅力的なことだったなんてことも

ないとは言い切れません。

では、自社の強みって何でしょう?

強みを見つけるって意外と難しいものです。

そこで、あえて強みを見つけるのではなく、

基準や平均から大きくかけ離れたものに

注目してみてはいかがでしょう?

自分たちにとってあたりまえなことは、

なかなか気づきにくいものです。

ですからなにか基準、平均となるものと比べて、

プラスかマイナスのどちらかに

大きくはみ出したものに注目して可視化してみるのです。

もちろんプラス側に大きく振れている事柄は

自社の強みになり得ますし、

マイナス側に大きくかけ離れたことも、

強みに変換できる可能性があります。

プラスもマイナスも自社の特徴として捉えてみましょう。

マイナスがプラスになるわけないじゃんと

思う方もいらっしゃるかもしれません。

でも、そのような成功事例はたくさんありますね。

岩手県の葛巻(くずまき)町の例もそのひとつです。

中部岩手県中部に位置する岩手郡の中にあるこの町は、

町というよりも村です。

北緯40度に位置し、面積は約435㎢、

町の面積の97%が標高400メートル以上の高地で、

86%が森林、周囲は1,000mを超える山々に囲まれた山村。

1960年に16,000人いた人口は、

2020年住民基本台帳によると5,092人、

世帯数は2,708世帯まで減少してしまいました。

町にいる牛の数は1万数千頭で、

人より牛の数の方がはるかに多く、

しかも高齢者比率が極めて高い典型的な過疎地です。

さらに、観光資源がまったくありません。

駅がない、インターチェンジがない、

温泉も、スキー場も、ゴルフ場もない。

牧場比率は町の総面積の3.2%で、

5.8%ある原野の方が広いという、

ないないづくしの超田舎町です。

これだけなんにもない場所で、

なにかしようなんて思いつかない、

なにもできないお手上げ状態・・・と

あきらめてしまうのが普通です。

でも、葛巻の人たちは違いました。

このなにもないというマイナスの環境を、

プラスに転じることに成功したのです。

地方でありがちなのは、

『都会志向』『名物思考』といわれるものです。

使いもしない道路や橋を作ったり、大きなホールを建設したり、

無理やり名物や特産品をでっちあげたりして、

その結果、

さらに経済沈下を起こしてしまうというのは

なんとも残念な地方あるあるですね。

ところが葛巻ではあえてその逆をいきました。

徹底的にローカルを極めたのです。

いつかは都会のようにではなく、

ローカルをこれでもかと深掘りし、

ローカル要素を活かしきることに注力したのです。

葛巻は高地にあるため、たいへん強い風が吹きます。

この風は、牧場の柵を倒したりして、

昔から厄介者扱いされていたそうです。

迷惑きわまりない強風は

一般的にはマイナス要素と捉えられがちですが、

葛巻の人たちはこれを何かに利用できないかと考えました。

そして、しぼり出した答えが風力発電でした。

風力発電の損益分岐点は、

風速毎秒6mと言われていますが、

葛巻では8mもの風が吹くそうです。

そこで高原の尾根沿いに12機のプロペラを設置し、

年間5,400万キロワットの電気を作り出すことに成功したのです。

これは16,000世帯に1年分の電力を供給できる量でした。

葛巻の世帯数を考えると、数年分の電力が賄えることになります。

1キロワット時10円で売っても、収入は5億4,000万円ですね。

また、人よりも牛の数が多いといわれる土地柄を活かして、

子牛の保育園ビジネスをはじめました。

これは全国の酪農家から仔牛を預かって、たいせつに育て、

お産をする2か月前にお返しするという事業だそうです。

葛巻の仔牛保育園で育った牛は、

農林大臣賞をはじめとする数々のコンテストで優勝するなど

実績を積み重ねました。

いまではブランド牛を育てるなら葛巻‼

といわれるほどの名門仔牛保育園となって、

年商数億円の事業にまで成長しているそうです。

そのほかにも、太陽光発電、

家畜の糞尿を利用したバイオマス発電、

牛乳やワインの生産などの施策を次々に打ち出しました。

牛乳やワインは葛巻町の産地限定ブランドとなっています。

その結果、葛巻町は年間数億円の黒字を出し、

これらの実績を耳にした人たちが、

毎年全国から数十万人も視察に訪れるまでになったそうです。

現在この町のキャッチフレーズは、

「北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルギーのまち・葛巻町」

となっています。

葛巻町はなんにもない田舎町という、

マイナス側に大きく振れた針を、

みごと強みに変換しました。

〝わびさび〟だって、

マイナス要素をプラスに変換したものです。

〝わびさび〟は欧米文化にない思想です。

だからこそ興味をもたれます。

でも、わたしたち日本人にとっては、

血に刷り込まれている感性、

あたりまえすぎてあらためて考えてみることのないものです。

自社の〝強み〟についても同じことが言えるかもしれません。

企業やそこで働く人々が

往々にして陥りがちなのは、

自分たちの製品、自分たちのサービスから、

ものごとを発想してしまうということ。

それでは基準、平均となるものと比べて、

プラスかマイナスのどちらかに

大きくはみ出したものに気づくのは難しいかもしれません。

自社の強みを見出すのにも苦労しそうです。

どんなに成熟した市場にも、

ビジネスチャンスは必ずあるといわれます。

〝宝の持ち腐れ〟にならないよう、

いまいちど周りを見直してみてはいかがでしょうか。

W・M

寒さもひとしお身にしみるころ

年の瀬も押し迫ってまいりました。

ということで、

まずはサンタクロースのお話から。

サンタクロースの起源は、

子どもたちの守護聖人といわれる

セント・ニコラスだということはご存じでしょう。

セント・ニコラスは、ローマ帝国時代の4世紀の初め頃、

現在のトルコ共和国にあたる場所に住んでいたカトリックの司教です。

この司教は大の子ども好きで、生涯を慈善事業に尽くしたことから、

後に守護聖人として崇められるようになりました。

貧しい子どもたちにプレゼントを贈るという司教の行動が、

現在のクリスマス・プレゼントの始まりだとも言われています。

では、みなさんの思い描くサンタクロースってどんなイメージですか?

大きな身体にまぁるいお腹、白いひげを豊かにたくわえ、

真っ赤な衣装に身を包んだ、赤ら顔のおじいさん。

おおむねこんな感じじゃないでしょうか?

でも、実は20世紀の初めのころまで、

サンタクロースには統一されたイメージはなかったそうです。

〝クリスマスの前のよる〟などの絵本で知られる

アメリカの詩人クレメント・C・ムーアは詩の中で、

「サンタクロースは大きな顔で丸い小さなおなか、

元気いっぱいで陽気な、小さな妖精の太っちょおじさん」

というふうに書いています。

当時の画家たちはこの詩をヒントに

サンタクロースの姿を思い思いに描いていきました。

描かれた姿のほとんどは小さな妖精のようで、

太っていたり、痩せていたり、

衣装の色も白、青、緑とさまざまでした。

誕生から1500年以上、

サンタクロースには共通するイメージがなかったのですね。

この人気者サンタクロースに目をつけたのがコカ・コーラ社でした。

クリスマス・キャンペーンにサンタクロースを起用したのです。

同社は広告用のサンタクロースのイラストを

シカゴ育ちのハッドン・サンドブロムに依頼します。

1作あたりの報酬は$1,000。

当時は自動車の値段が$700ほどだったらしいので、

相当高額なギャラですね。

コカ・コーラ社は、

それほどこのキャンペーンにかけていたのでしょう。

意気込みが感じられます。

そのようにしてついにサンドブロムによる

陽気で親しみやすく、恰幅のよい、

人間味あふれるサンタが登場したのです。

サンタクロースの赤い衣装は、

まるでコカ・コーラを象徴するようですね。

彼の手掛けたイラストは1931年、

雑誌『サタデー・イブニング・ポスト』に広告として掲載されました。

人間味ある温かい雰囲気の新しいサンタは、

人々に受け入れられ、たちまち人気者になりました。

サンドブロムはその後1964年まで、

30年以上にわたり、40点以上の作品を描き続けました。

彼が広告用に描いたイラストは、

ポスター、店頭ポップ、雑誌広告、カレンダー、人形など、

いろんな形で世界に広まっていきました。

それらは現在コレクターズアイテムとして高く評価されているそうです。

コカ・コーラ社はいまも、クリスマスの広告やパッケージなどに

サンドブロム作のサンタクロースを使っています。

クリスマスにコカ・コーラを飲むという習慣は、

このようにしてアメリカで定着していったのです。

サンドブロムは1976年に亡くなりましたが、

彼の描いたバラ色の頬と真っ白な髭をたくわえた、

陽気で優しいなおじいさんは、

いまや全世界の人々が思い浮かべる

サンタクロースのイメージの原型となりました。

以上、コカ・コーラ社のキャンペーンは

このようにして大成功したというお話ですが、

似たような事例ですぐに思い浮かぶのは、

バレンタインデーですね。

本来セントバレンタインデーは、

ローマ皇帝の迫害によって殉教した

聖ウァレンティヌスに由来する記念日です。

当時のローマ帝国皇帝・クラウディウス2世は、

兵士たちの婚姻を禁止しました。

その理由は愛する人を故郷に残したままの者がいると

ほかの兵士たちの士気が下がるというものでした。

司祭ウァレンティヌスは、

婚姻を禁止された兵士たちを憐れみ、

命令に背いて秘密裏に結婚式を行っていましたが、

そのことが皇帝の怒りに触れることとなり、

とうとう処刑されてしまいました。

その日が269年2月14日だったのです。

その後ウァレンティヌス殉教の日に、

若い男女が恋の詩などを匿名で贈り合うという習わしが生まれ、

今日のセントバレンタインデーのもととなりました。

バレンタインデーに

女性が男性にチョコレートをプレゼントするというのは、

日本だけの習慣だそうです。

その仕掛人は〝神戸モロゾフ〟だといわれています。

〝神戸モロゾフ〟は1936年に

日本で初めてバレンタインチョコレートを発売しました。

その後1958年には新宿・伊勢丹で、メリーチョコレート社が

バレンタインセールを行いましたが、

このとき売れたチョコはたった5枚だけ。

たいへんな赤字だったそうです。

バレンタインデーに

チョコを贈る習慣が定着しだしたのは1960年ごろのこと。

当時たいへん人気のあった不二家のハートチョコに対抗するため、

森永製菓が

〝2月14日は愛の日。

ハートのついたカードや手紙にチョコを添えて贈る日です〟と

マスコミを使ってバレンタインデー企画を大々的に展開。

このキャンペーンが切っ掛けで

日本におけるバレンタインデーの習慣が普及していったそうです。

この日ばかりはどんな男も、

麗しい黒髪の乙女がチョコを持って

はにかみながら会いに来てくれるんじゃないかと

あわい期待を抱いたものです。

ちなみにホワイトデーに

チョコのお返しに飴を贈ろうという、

全国飴菓子工業協同組合の思惑は失敗に終わったようです。

さらにちなみに、

自分が子どもだったころはホワイトデーではなく、

この日はマシュマロデーと呼ばれていました。

1977年、福岡のお菓子メーカーである石村萬盛堂が、

チョコのお返しにマシュマロを贈ろうと発案したことが

始まりだったといわれています。

女子たちがバレンタインデーのお返しがないのは不公平だと

話題にしていたことがきっかけで思いついたんだとか。

それじゃあチョコのお返し用お菓子を作ちゃえってことですね。

その後、マシュマロが白かったことからホワイトデーと改名されたようです。

いずれにせよ、熱い想いを告げる習慣が

企業の販促手段の一環だったというのは、

ちょっと寂しい気がしないでもありませんね。

さて、日本独自の習慣といえば、

土用の丑の日に鰻を食べるというものがあります。

この発案者は江戸時代の学者・平賀源内だといわれています。

もともと鰻の旬は秋から冬に掛けてです。

しかも夏場の蒲焼は味が濃すぎて売れにくい。

そこである鰻屋が夏でも鰻が売れる工夫をと、

知恵者である源内先生にアイデアを授かりに伺ったところ、

先生は夏の土用の間で

日の十二支が〝丑〟の日に〝う〟の付くものを食すと縁起が良いという

こじつけとしか思えない妙案を思いつきます。

それに〝精のつく鰻は夏を乗り切るのに最適〟という

セールスポイントを無理やりくっつけて、

鰻屋の店先に「本日土用丑の日」と書いた大きな看板を置かせました。

これが江戸っ子の目にとまり、

なんだなんだと評判になって成功したということです。

でも、定説のように語られるこのお話は、

根拠のないものだともいわれているのでご用心。

さらに節分の恵方巻というのもあります。

恵方巻の発祥は大阪の船場だといわれています。

江戸時代から明治にかけて、

大阪の花街で商家の旦那衆が節分のお祝いや、商売繁盛を祈念して

〝丸かぶり寿司〟あるいは〝太巻き寿司〟を食べたのが始まりだとか。

巻寿司の中には七福にちなんで七種類の具を入れ、

福や運を一気に手に入れるため丸かじりしたそうです。

1932年(昭和7年)には、大阪鮓商組合後援会が、

この風習を世に広めようとしてチラシを作成しています。

1970年代後半頃には、大阪の海苔組合や厚焼組合なども

チラシを作って撒いたようです。

後にこの風習を利用したのが、

高度成長期のスーパーやコンビニでした。

バブル期には豪華で高価な恵方巻が売り出され、

飛ぶように売れたそうですよ。

それでも、平成の初め頃までは、

まだまだ全国的に浸透しているとはいえない状況でした。

最初に〝恵方巻〟という名をつけ全国展開を図ったのは、

コンビニのセブンイレブンだったようですね。

1989年に広島の一部店舗で販売したのがきっかけでした。

2月は催事が乏しく困った関西出身のオーナーが、

そういえば・・・と出身地の習慣を思い出して発案したのだとか。

この目論見は功を奏し、

そのまま一気に全国展開が始まったそうです。

大阪の一部地域の風習だったものが、

いまや全国に知れ渡るようになりました。

節分に恵方巻を食べることが

日本の立派な伝統行事といわれるようになる日も

そう遠くないかもしれませんね。

クリスマスにコカ・コーラ、

バレンタインデーにはチョコレート、

土用の丑に鰻、

節分には恵方巻という習慣は、

うまくいったキャンペーンの代表です。

その一方、なかなか認知されないものもたくさんあります。

代表的なものは語呂合わせで作った記念日ではないでしょうか。

1年365日、毎日がなにかの記念日として制定されていますが、

そのほとんどは一般的に知られていないものが多いようです。

1月10日は〝110番の日〟、

11月9日が〝119番の日〟、

11月22日は〝いい夫婦の日〟なんてまだわかりやすい方ですが、

4月22日は〝良い夫婦の日〟だっていわれたら、

いったいどっちなんだと詰め寄りたくなりますね。

11月23日は〝いい兄さんの日〟らしいのですが、

ここまでいくとなんだそっりゃです。

これらの記念日が定着しないのは、

まずは記念日が多すぎる。

そしてその日が根拠のない単なる語呂合わせである。

ということではないでしょうか。

語られるべき物語やバックボーンがなにひとつありません。

最近は『ブラックフライデー』という言葉を

耳にするようになりましたが、

『プレミアムフライデー』なんていうのもありましたね。

政府と経済界がいっしょになって提唱した

個人消費喚起キャンペーンですが、

『働き方改革』と関連付け、

給与支給日直後に該当しやすい月末金曜日には、

午後3時に仕事を終えて、

夕方を買い物や旅行などに充てることを推奨していました。

でも、この目論見も実情にそぐわない感じで定着しませんでした。

〝20日、30日は5%オフ♫〟のイオン〝お客様感謝デー〟や

31日は〝サーティーワンの日〟などは、

宣伝効果がうまく発揮された良い例だと思います。

クリスマスにコカ・コーラ、

バレンタインデーにはチョコレート、

土用の丑に鰻、

節分には恵方巻のように

キャンペーンを成功させるのは容易ではありません。

でも、だからといって

できないことではありません。

古来からある伝統や習慣、

伝説や物語とうまく組み合わせることも、

成功させるカギのひとつといえるのではないでしょうか。

過去の成功事例にしがみついていてはいけないと言われたりしますが、

故きを温ね新しきを知るとも申します。

流行は20年周期で繰り返すともいわれますね。

昔のことを研究し、

そこから新しい知識や道理を発見することもだいじなことだと、

いまさらながらしみじみ思うきょうこのごろです。

W・M

2020年11月20日に心斎橋パルコがオープンした。初代心斎橋パルコが営業していた場所から大丸心斎橋店北館(旧そごう心斎橋本店)の跡地に場所を移し、9年ぶりのご帰還である。地下2階~地上14階までの売場面積は約40,000㎡(初代の約5倍)、2021年以降の開店も含めると約170店が出店する東名阪の旗艦店である。そのうち、全国初出店11店、関西初21店。初代心斎橋パルコは、若者カルチャーとアートを織り交ぜた発信力で時代をリードしてきた。その戦略は新生パルコにも受け継がれており、テーマは「伝統と革新」である。床の一部には、旧そごう時代の1階エレベーターホール前にあったタイルを再利用しているという事で、何十年もこの地で商いをしてきた伝統が感じられる。柱には、チャップリンのアート、館内全体にも複数のアートがあり、デザイン性が高く、買い物をするだけでなく見て楽しめる施設である。新規事業のワーキングスペースは、フリーアドレスのスペースや個室・キッチンも併設している。

新型コロナウイルス対策の為、初日から4日間はオンラインによる事前予約制となっていた。加えて、大阪府下の新型コロナの感染者数が増加している事もあり、外出自粛要請が出される前ではあったが、心斎橋周辺の人通りは寂しい感じがした。

1階のエルメス大丸心斎橋店は、9月19日に一足早くオープンしている。売場面積515㎡の関西最大規模の店舗で、御堂筋側の入口は高級感溢れる店構えで客を出迎えている。他にも、ティファニーやグッチ大丸心斎橋店といったラグジュアリーショップがある。2階は、ハイセンスな芸能人が着ていそうな左右の丈の長さが違うコート、他にもオシャレ上級者でないと着こなせないような店が数店あった。3~5階は、1階と2階フロアに比べると価格帯は抑え目のカジュアル衣料とカフェが充実していた。

6階は、親子連れが満喫できるフロアである。ゴジラ・ストアには、1984年〜1995年の平成ゴジラシリーズの映画で実際に使用した型を用いて製作した、2mのゴジラのレプリカが展示されていた。他にも高価なゴジラのフィギュアが展示してあるので、倒さないように気をつけなければならない緊張感があった。レゴショップや人より大きなトトロが展示してあるどんぐり共和国、普通のハンバーガーの何百個分?と思わせる大きさのディスプレイを飾っているフィギュアショップと、このフロアだけでも十分見応えがある。

7階は無印良品(約2,145㎡)がワンフロアを占め、オリジナル家具・インテリアブランドIDÉEも販売していた。8階はつるやゴルフやABC-MART、他にもスポーツ・アウトドア用品のショップが出店している。

9~11階には、長堀通にあった東急ハンズが移転してきた。売場面積は、移転前の2/3ほどに縮小して約4,000㎡となった。東急ハンズ心斎橋店は、ストアコンセプトを「8 感で、好奇心動く新ハンズ」とし、5 感を超えて「感じる」「響く」「知る」をプラス。その目玉はフエキSHOPだ。園児の頃に一度は使ったことがあるだろう、黄色の顔と赤色の帽子が特徴のフエキのでんぷんのり売場である。

12階~14階までの一部は吹き抜け。AIBOのデザインを手がけた空山基さんが制作した、高さ7mの全身シルバーのセクシーロボットをパブリックアートとして特別展示している。

地下1階は、軽食フロアの他に来年には成城石井が開店し、地下2階は「心斎橋ネオン食堂」と銘打ったフロアがオープンを控えている。

隣の大丸心斎橋店本館とは、地上2階~10階の各階が連絡通路でつながっており、回遊性が高くなっている。大丸心斎橋店は1726年創業の老舗百貨店で、2019年9月に4年に及ぶ建て替え工事を終え再オープンした。本館は、大正11年~昭和8年にかけて造られた大正モダン建築で、西洋建築の名建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏が手掛けた建物である。全て取り壊して建て替える事をせずに、世界初の特殊工法を用いて御堂筋側の1~7階の石積の壁面を残す手法を行ったので、4年とういう歳月がかかったようだ。やはり大丸心斎橋と言えば心斎橋のランドマークであり、あのレンガの外観のイメージが強いので、面影が全て無くなるとイメージダウンは否めなかったのだろう。大阪大空襲でも焼け残った本館は、当時の装飾品が今でも多く残っている。当時のパーツを採取・保管して約7割を再利用している。1階の御堂筋側玄関はイソップ寓話が出迎えてくれる。今や紙袋のイメージカラーにもなっている孔雀のレリーフが、心斎橋筋商店街側の玄関に飾ってある。近年、建設される大型商業施設には無い、歴史ある百貨店だからこそできる見て楽しめる店構えである。

百貨店と言えばデパ地下であるが、大丸心斎橋店本館は’19年の改装を機に生鮮や惣菜、スイーツの規模を縮小して、地下2階は酒も含め飲食ができるようなフードホールに大きく変わった。対照的に長年のライバルである高島屋大阪店は、生鮮をはじめとした食料品を販売していて、いつも人で溢れかえっており、売場も広いので行き慣れていない人は迷子になるかもしれない。

心斎橋や難波エリアは、「OPA」「BIG STEP」「高島屋大阪店」「なんばパークス」「なんばCITY」「なんばマルイ」といった大型店舗の他にも「心斎橋筋商店街」「アメリカ村エリア」「堀江エリア」には路面店が多く存在し、歩いて回ることのできる地域である。最寄りの大阪メトロ心斎橋駅は、1日当たりの乗降客数約18万人と複数路線が乗り入れるなんば駅と比べると、メトロだけで比較しても約半数と少ないものの、駅すぐという立地の良さがある。大型マンションの建設も盛んであったため、中央区の人口は2015年(91,831人)から2020年(102,432人)を比較すると1万人以上増えており、商業・ビジネスエリアから住む街としてのニーズも高まっている。人口減少が叫ばれる中、小売店にとっては嬉しい傾向である。

新型コロナウイルスの影響で外国人観光客の売上が見込めない昨今、日本人による消費が問われる。2020年がこんな年になると誰が想像しただろう。数年前までは、日本人をターゲットにした経営で成り立っていたが、インバウンドによる地価高騰で心斎橋・難波エリアの経営は一段と厳しくなり閉店している店舗が多数見られる。どの業種・業態でも言える事だが、時代の変化とともにバージョンアップしていかないと生き残れないのだろう。関西唯一のパルコは、伝統を守りつつ、新規事業にも果敢に挑戦している。コロナ禍でのオープンと逆境ではあるが、初代パルコと同じように時代をリードする存在となることを期待する。初代を知らない若者にも、新生パルコの「伝統と革新」を感じてもらいたい。

智

いま新聞やテレビで話題のホームズ尼崎店が、開店20周年を目前に10月27日リニューアルオープンした。1階は生活日用品と資材を置くホームセンターの売場、2階は家具、3階と屋上は駐車場だ。

今回の改装で、1階に食品スーパーのロピアが開店した。ロピアは寝屋川の関西1号店に続き、2店舗目だ。オープンして1ヵ月経つが、いまだに店外にまで長蛇の列が続き、入場制限をするほどの人気ぶりである。また、木材売場の隣にはセルフ・リノベーションコーナーを設けており、昨今のDIYブームに対応しているように思えた。

そして2階の家具売場は、7月13日から約3カ月の改装を経て、満を持してのお目見えだ。2001年1月にオープンして以来、ここまで大規模な改装はなかったと記憶している。以前の売場を知ってる人が見たら、ここがホームズ?と思っただろう。フローリングはグレーのグラデーション、什器は木を基調としており、角はケガをしないように丸みを施すといった配慮もあり、照明と相まって温かみが増している。

エスカレーター付近には、2階の1/4ほどの売場を占めるTSUTAYA BOOKSTOREとカフェがある。TSUTAYA BOOKSTOREは、梅田のルクアイーレにある蔦屋書店のような大人な街をイメージするシックな売場ではなく、ホームズの家具売場と同調する温かみがある売場だ。エスカレーター付近には尼崎を紹介する雑誌があり、漫画、ビジネス書を取り揃えている。書籍売場を越えると、キッズスペースとアウトドア売場がある。アウトドア売場には、関連する雑誌も置いてあり、ついで買いを狙った構成であった。そして、今回の改装で力を入れているように思えたのがカーテン売場だ。カラーバリエーションに富んで充実し、売場も広くなり、展示も見やすく、選びやすくなった。

2階フロアの中央には、カリモクや飛騨産業の木材家具の売場がある。家具の商品自体は以前と変わらないと思ったが、立ち話で店員さんに聞いてみると、商品自体も入れ替えを行っているという事だった。どんな商品を扱っているのかは重要な事だが、レイアウト・什器が変わるとここまで購買意欲がかき立てられるのかと感じた。

尼崎と聞くと、吉本興業のベテラン芸人を思い出す人や工業地帯と思う人もいるだろう。工業地域、商業地域も多く存在するが、その他は住宅地が大半を占めるので、人口密度は県下の自治体でトップである。人口は、かつて神戸市に次ぐ人数であったが、近年は神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市と順位を落としている。しかし、JR尼崎駅周辺の工場跡地は、大規模都市開発でイメージが変わってきているように思える。大型商業施設の「あまがさきキューズモール(旧COCOE あまがさき緑遊新都心)」が開業し、大規模マンションの開発も盛んに行われ、駅周辺だけで生活必需品が揃うのである。JR尼崎駅からJR大阪駅まで一駅というアクセスの良さも魅力の一つだろう。

競合店舗を見ると、ホームズ尼崎店の向かいにイオン尼崎店があるが、ここはカルフールとして2003年に開店した店舗で、イオンと言うよりカルフールと言った方が地元では通じるかもしれない。ニトリも入っているのでホームズにとっては、一番のライバルだろう。そして、その東隣にはコストコが立地している。さらに、3km北には「つかしん」の大型商業施設もある激戦地で、週末になると周辺の道路は渋滞で困りものである。ホームズの改装、ロピアのオープンで、周辺の店舗は戦々恐々としているだろう。

最後に、家具業界と言えば関西では、ニトリ以外にも2008年にIKEAが大阪と神戸に上陸し、その後2017年に東京インテリアがIKEA両店の向かいに出店した。大型家具店が向かい合っているが、競合店であるとともに相乗効果もありそうだ。ニトリを筆頭とするインテリア業界は、1兆円を超える市場で堅調に推移しているので、今後も話題が尽きることはなさそうだ。

智

ロピア?何それ?耳馴染みがないのも当然だ。2020年9月29日、ロピアはホームズ寝屋川店の1階に関西初進出を果たしたのだ。

ロピアは1971年に肉の宝屋として創業以来、本社を構える神奈川県を中心に首都圏で店舗を展開してきた。同じく神奈川県に本社を置くオーケーと並んで首都圏で勢いのあるスーパーマーケットと評されるロピアは、そのルーツでもある精肉を柱に生鮮ディスカウンターとして急速に店舗を拡大し、ファンを獲得している。2020年2月期の売上高は1,595億円。2010年2月期の277億円から10年間で5倍以上の成長を遂げた同社は2024年度の売上高3,000億円を目標に順調に売上を伸ばしている。すでに首都圏では肉のロピアとして地位を確立しているが、関西の一般消費者にとってはほとんど無名に近い。今後を左右する、関西での重要な1号店の出店地として、ロピアは寝屋川市を選んだ。

ロピアとは、ロープライスのユートピアを作ることを目標に生まれた会社である。(※ユートピア…楽しく感動していつも行きたいところ)

≪ロピアのモットー≫

同じ商品ならより安く

同じ価格ならよりよいものを

楽しく感動できる愛に満ち愛されるお店です。

※出典:ロピアのホームページ

寝屋川市は大阪市の東部に位置し、東部丘陵地帯と西部平坦地帯の二つに大きく分けることができる。西部平坦部は、主に沖積層からなる海抜2~3mの平地で北河内の低湿地帯と呼ばれている。同市は南北に縦断するように京阪本線が走っており、寝屋川市駅や香里園駅の周辺には多くの商業施設が存在し、線路の東側の丘陵地は戸建て住宅がたくさん建ち並んでいる。

第二京阪道路の開通以降は、沿線で計画的な街づくりが推進され、市の東側にある「寝屋南」周辺エリアは商業施設や戸建て住宅エリアが街開きした。また、JR学研都市線の寝屋川公園駅周辺は、土地の区画整理が行われ、新たな買い物施設や病院も建設中である。

市政に関しては、年間通じて待機児童ゼロ、18歳までの医療費助成、全国トップクラスの英語教育等、子育てと教育に力を入れている。また交通アクセスも良く、京阪電車とJRで大阪や京都へアクセスでき、車移動では第二京阪道路を利用すると大阪市内や京都市内まで約30分である。

ロピアが関西1号店に選んだホームズ寝屋川店は、国道170号線沿いにある2005年7月に開店したホームセンターである。1階は日用品・工具・ペット等の売場、2階は家具売場、3階・4階・屋上の3層は約1,300台の駐車場、売場面積は約26,000㎡という大型店舗だ。1階には三杉屋というスーパーが存在していたが、’19年1月に撤退した後に100円ショップのダイソーが開店した。その向かいにあったジョーシンが閉店してから半年後にロピアがオープンした。近年、1階と2階のテナントの入れ替わりが激しく、’19年11月にユニクロが撤退してからロピアがオープンするまでは少し寂しい感じがしていた。

近隣の競合店を見ると、ホームズのすぐ北側に立地しているアル・プラザ香里園が最も競合すると思われる。約50店の専門店からなる大型店スーパーということもあり、家族連れで賑わっているイメージはあるが、ロピアのオープンに対抗して9月25日にリニューアルを行っている。他にも、500m圏にはサンディや業務スーパー等のディスカウントスーパーが存在する。

母体となるホームセンターの競合店では、淀川の北側に2008年10月にカインズ高槻店(万代併設)、2011年6月にスーパービバホーム寝屋川店を核店舗としたビバモール寝屋川(フレンドマートのほか約45の専門店)の大型店が開店しており、両店とも自動車で10~15分ほどの距離にある。どちらも周辺の道路が渋滞するほどの人気だが、週末型の大型ホームセンターにはスーパーが併設していないと平日の集客は難しいのかもしれない。

早速、オープン当日に店舗に行ってみた。10時開店であるが、10時40分に到着した時点ですでに建物の外まで来店客が並ぶほどの盛況ぶりであった。買い物カートは関西圏のスーパーではあまり見かけない100円投入して返却時に返金される仕組み。これは整理する人の人件費を抑える効果もあり、コストカットを意識した経営をしていると感じた。豚をモチーフにしたオリジナルキャラクター「ロピタ」に出迎えられて、いざ店内へ。入口すぐの場所に「八百物屋あづま」の野菜が色とりどりに陳列されていた。そして、「日本橋魚萬」の鮮魚、惣菜と進み、角には最も賑わっている精肉の売場がある。他のスーパーでは、見かけないようなブロック肉や大容量パック、しかも安く、種類も豊富でコストコを彷彿とさせた。売場面積は目算で2,000~2,500㎡ほどあると思うが、買物客が多くてその広さを感じられないほどであった。入店するまではディスカウントストアをイメージしていたが全く違った。蜂の巣入りのハチミツやこだわり商品も多数陳列していた。

店内には、コロナ禍で見かけなくなった試食がたくさんあった。サーモン、肉、ソーセージ、ハム、厚焼きたまご、のり、にんにくぽんず、アップルパイ、チーズケーキ、冷凍ティラミスとバラエティーに富んでいたので、幼少期に戻った感覚でワクワクした。

レジは現金のみ、商品をスキャンしてくれる台数は13台、客自身が行う精算マシンは26台あったが、会計を終えるまでに30分以上かかる列もあった。

オープン前にも販売していた1,000円の保冷バッグは、購入したら10月末まで使える1,000円分(200円・300円・500円)の買物券がもらえるので実質タダである。他にもオープンサービスとして、レジ袋が通常Lサイズ4円、Mサイズ2円、オードブル用3円で販売しているところ、10月4日までは1円で販売していた。

そして、初めての週末となった10月3日(土)に再び来店してみた。オープン第2弾の折込広告の投函日で、朝一は混雑が予想されたので19時前に行ってみた。しかし、予想は甘く、時折入場制限をするほどの人の多さであった。

続けて、10月25日にも行ってみたが、依然として店外にも列が続き、レジ待ちの列も長く終えるまでに20分はかかった。店内には、混雑回避のため折込広告はしていませんという貼り紙もあった。オープンしてから1ヵ月経っても、これほど賑わっているスーパーは見た事がない。ここまで混雑していると、高齢者やゆっくり買い物をしたい人には敬遠されるかもしれない。

最後に折込広告を扱う弊社にとっては、商圏が気になるところである。商圏の分断要因となる淀川が店舗の北側に流れているので、基本商圏は淀川以南だろうが、これほどバラエティーに富んでおり、安く、大容量の商品を多数取り揃えている店舗であれば、淀川以北や以南の市外地域からでも来店が見込めそうだ。また、10月27日に尼崎島忠ホームズ店が開店し、冬にはホームズ鶴見店への出店を控えているので、今後も目が離せない。

智

今回取り上げる百貨店は、大阪市内と京都市内のほぼ中間に位置する高槻市にある「高槻阪急」と「松坂屋高槻店」である。本題に入る前に、まず高槻市について紹介しましょう。

同市の中心に位置するJR高槻駅や阪急高槻市駅の周辺は、百貨店や商業施設、商店街など多数の商店で賑わっている一方、市全体の面積の半分近くを北部エリアの森林が占める自然豊かな街でもある。

JRの新快速を利用すると高槻駅から大阪駅へ15分、京都駅へは12分。また、JR高槻駅と阪急高槻市駅の間が徒歩圏という利便性の良さもあり、駅前には関西大学の高槻ミューズキャンパスや大阪医科大学、山間部には関西大学の高槻キャンパス、平安女学院大学、大阪薬科大学が立地している。

2004年、JR高槻駅北側エリアの再開発として、シネコンやタワーマンションを含む複合商業施設の「アクトアモーレ」がオープンした事を機に、高層マンションが続々と完成した。

市政としては子育てに力を入れており、待機児童が少なく、豊かな自然を併せ持つ住みやすい街としてファミリー層などから人気で、関西のベッドタウンとして発展してきた。老若男女から人気が高くなった理由の一つには、JR高槻駅の北側にある西武百貨店(現:高槻阪急)、南側の松坂屋高槻店といった百貨店の存在も大きかったと考える。

高槻阪急は、2019年10月5日に西武高槻店から生まれ変わった。前身の西武百貨店は、開店直前に火災に遭う不幸に見舞われ、計画より一年遅れの1974年に開店した。その後は、ロフトや無印良品、ユニクロ、ABC-MART、JINSなどの若者に人気のショップが開店している。’19年に看板が「阪急」になった際は、地上フロアはほぼそのままで変わりなかったが、地下1階の食品売場は北野エースが加わった。そして、「阪急」へと変わった10日後の10月15日には西武百貨店の開店当時から営業している関西スーパーも改装オープンした。これにより、地下フロアは全体的に明るくなり、魅せる百貨店に生まれ変わった。

一方、松坂屋高槻店(1979年創業)は婦人服を中心にしたショップが多く、年齢層の高い印象があった。しかし、西武百貨店から阪急百貨店へのリニューアルを機に’20年8月以降巻き返しを図っている。周辺にあったジュンク堂とスターバックスが店内に移転し、近年人気のOWNDAYSも開店した。ジュンク堂は移転前と同等規模の蔵書数だが、新たに文具を取り揃え、陳列方法も以前より見やすくなった。また、スターバックスに関してはJR高槻駅の連絡橋から直接入店でき、店舗面積も広く開放的になり、なんと言っても22時まで営業しているので利便性も高い。そして、一番改装に力を入れていたのが地下の食品売場である。グローサリーに続き、鮮魚・青果も生まれ変わり、高槻初出店の成城石井が9月29日に開店した事で松坂屋高槻店は完全オープンとなった。

ネット通販の拡大や百貨店離れ、少子高齢化の影響で地方百貨店の閉店が相次ぐ中、郊外でひとつの街にこれほどの近さで百貨店が存在するのは関西では珍しい事である。インターネットが普及し、クリックひとつでモノが買えてしまう世の中だが、実際にモノを見て買う楽しみを考え直したい。高槻に住んで30年以上になるが、西武百貨店の名前が消えたことは悲しかったが、高槻が魅力ある街として成長するならこの上なく嬉しい。

冒頭に記したように高槻は地の利に恵まれ、学生・単身者・ファミリー層などの若い世代から地元の年配層まで、多様な人が訪れる場所となっている。現在駅周辺は人気エリアであるため空き店舗も少ない。しかし、街は生きものであり常に変わり続けている。周辺環境の変化による栄枯盛衰はこれまでも数多く目にしてきた。何事もこれで完成ということはない。現状維持に甘んじれば、後退するばかり。そうならないためには街自らが変化し、進化し続ける必要があるのではないだろうか。

以下、2000年以降に閉店した近畿2府4県の百貨店

2000年12月 加古川そごう

2000年12月 奈良そごう

2005年5月 三越大阪店

2009年8月 そごう心斎橋本店

2010年8月 四条河原町阪急

2012年2月 近鉄百貨店枚方店

2012年3月 神戸阪急(ハーバーランド)

2013年1月 大丸新長田店

2014年8月 和歌山タカシマヤ

2014年9月 近鉄百貨店桃山店

2017年2月 西武百貨店八尾店

2017年7月 阪急堺北花田

2018年2月 ヤマトヤシキ姫路店

2019年3月 大丸山科店

2019年9月 そごう神戸店

2019年9月 西武高槻店

2020年8月 西武大津店

2020年8月 そごう西神店

智

世界有数のファッションブランドの

創設者として知られるココ・シャネルは、

業界で名を馳せた後、

雇用していたお針子たちがストライキを起こしたり、

ナチスに地元パリを占領されたり、

戦後はドイツ軍パリ司令部の高級将校と

親密な関係あったことが問題視されスイスへ亡命したりと、

ファッション業界での大成功から一転、

奈落の底へ真っ逆さまに突き落され、環境が激変してしまいました。

その時彼女は、あなたは何をするために、生まれてきたの?

と自分に問いかけ、人生は自分で切り開くしかないことを悟りました。

ファッション界へのカムバックを試みる彼女を待ち構えていたのは、

古臭いとか売国奴などといった悪口雑言の大バッシングでした。

それでも彼女は、奇跡の復活を果たします。

家族の愛に恵まれない辛い幼少時代から這い上がってパリで成功、

暗い戦争と亡命生活、そして、大バッシングの中での奇跡の復活。

幼いころからいくども試練をのり越えてきたココ・シャネルは

「人生がわかるのは、逆境のときよ」という言葉を残しています。

またロシアの文豪トルストイは

「一度も病気をしたことのない人間とはつきあうな」

と言っています。

ひとは病気をすることで、

感謝の気持ちや、思いやりの心、

忍耐力や強い意志を身に着けると考えたのでしょう。

もちろん病気や怪我は嫌なものです、

できれば経験したくありません。

しかし、病気になったおかげで、

来し方を振り返り、いろいろと考える時間を持てた―

辛い経験に感謝できるようになった―

そう語る人はたくさんいます。

病気になって大切なものを失うこともあるでしょう。

けれどそこで、なんで自分だけが・・・と

身に降りかかった災難を恨むのではなく、

静かに考えるチャンスを与えてもらった―

学ぶ機会ができた―

改めてスタート地点に立つことができた―

そんなふうに心のスイッチを切り替えることができれば、

未来は大きく変わるのではないでしょうか。

新型コロナウィルスに多大な影響を受けているいま、

わたしたちは真価を問われ、その力量を試されています。

明るい未来を創造するには、耐え忍ぶだけではなく、

前向きな言葉を発することが大事です。

つらいとき、苦しい時こそ

前向きな言葉を発することが大事ですが、

だからといって

ネガティブな思考が悪いということではありません。

否定的な捉え方をするネガティブ思考は、

リスクを考慮して慎重になることだとも言い換えられます。

リスクヘッジはとても重要なことです。

ただ、ネガティブな感情が強くなりすぎると、

可能性を制限してしまい、

せっかくのチャンスを逃してしまうこともありますね。

ネガティブな感情は

特定の事象に結びついて思考範囲を狭くします。

一方、ポジティブな感情は視野を広げることで

さまざまな考え方や行動に目を開かせる働きをします。

ネガティブな感情というのは、

目の前の危険を避けるための思考であるのに対し、

ポジティブな感情は、

より発展的に未来に向かっていく思考であるといえます。

でもねぇ、そうとはわかっていても、

じゃぁいまからすぐにプラス思考に切り替えよう・・・なんて、

そうそう容易くできることではありません。

そこで〝言葉〟の出番です。

意識して前向きな言葉を使うことで、

気持ちをポジティブにするのです。

けど、そんなことがほんとうに可能なのでしょうか?

自律神経は人の生体をコントロールしますが、

脳が思考したことに無条件に反応するという特性があります。

〝病は気から〟なんてことも古くからいわれていますね。

どうも体調が優れない―

もしかして病気なんじゃないか―と思い込んでしまうことで、

ほんとうに病の床についてしまうということがあります。

逆のケースもよく耳にしますね。

単なるビタミン剤をよく効く薬だと信じて服用しているうちに、

重い病気が完治してしまったというあれです。

このように脳が思考したことに

身体が反応してしまうということは現実にあります。

そして思考は言語で構成されています。

よって、言語を操ることで、

自らをコントロールすることは可能なんだそうです。

脳は思考を現実か想像か判断出来ないため、

頭の中で考えたことが本当なんだと錯覚します。

そのことによって、

身体をコントロールする自律神経系が影響を受けます。

その思考を構成するのが言語なのです。

つまり、気持ちから言葉が生まれるのでなく、

言葉から気持ちが生まれる状況を作るのです。

無理して気持ちを変えるのではなく、

発する言葉を変えることで、

自然に気持ちを高揚させることができるんですね。

実際ネガティブなことばかり口にする人がそばにいたら、

こちらの気持ちも滅入ってしまいますね。

反対に常に前向きな言葉を発する人がいたら、

周りの人の気分も良くなり、その場の雰囲気は明るくなります。

言葉は周辺にも影響を与えるということです。

ポジティブな雰囲気が良い循環を生み、

人間関係も良好になって、良い気分が伝搬します。

では、ネガティブな言語をポジティブな言い方に変換するには―

〝大雑把〟は〝心が広い〟に、

〝優柔不断〟は〝思慮深い〟に、

〝八方美人〟は〝誰にでも気遣いができる〟に、

〝落ち着きがない〟は〝行動的である〟に、

〝人の意見に左右される〟は〝人の意見にちゃんと耳を貸す〟

というふうに変換することができます。

そのほかにも

計画性がない⇒行動力がある 愚痴っぽい⇒気持ちに正直

緊張感がない⇒肩の力が抜けている 愛想が悪い⇒媚ない

能天気⇒恐れ知らず 理屈っぽい⇒論理的

内気⇒奥ゆかしい 気が弱い⇒繊細・優しい

孤独⇒自立している 短絡的⇒即決力がある

利己主義⇒合理的 暗い⇒落ち着きがある

飽きっぽい⇒切り替えが早い 意地っ張り⇒意志が強い

オタク⇒ある種の知識に精通している いい加減⇒おおらか

時代遅れ⇒流行に左右されない 浅はか⇒行動を起こすのが早い

・・・などなど。

長所、短所は表裏一体です。

ポジティブもネガティブも捉え方次第なんですね。

注意すべきは、

例えば商談がうまくまとまらなかったときに、

「大丈夫。運が悪かっただけ。今度はきっとうまくいくさ」

と考えるのは、現実から目をそらしているだけ。

「つぎは成功するように、ここのところを工夫してみよう」

というふうに考えるのが、本当のプラス思考です。

最後にココ・シャネルの言葉をもう一つ。

「私の人生は楽しくなかった。

だから私は自分の人生を創造したの」

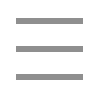

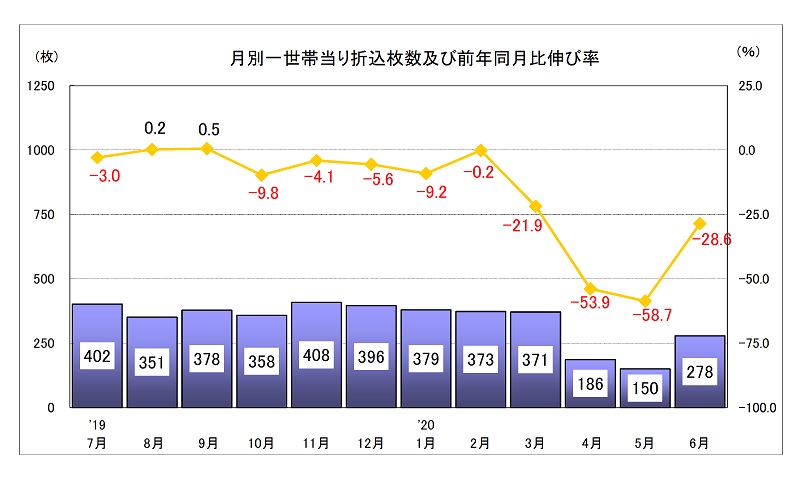

新型コロナの影響大きく 28.3%の減少

1、月別折込枚数と前年比の推移

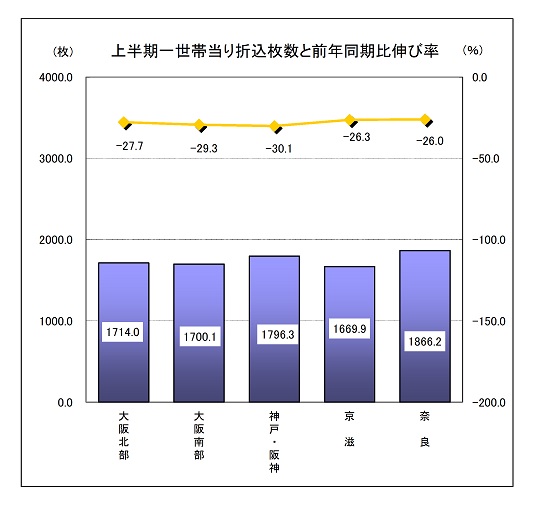

関西地区における2020年上半期(1~6月)の折込広告出稿量(枚数)は前年同期比で28.3%のマイナスとなり、枚数は684.5枚減少した。

月別に見ると、3月中旬以降は新型コロナウイルスの感染者が増加傾向となり、各地方自治体から外出自粛要請もあって広告の出稿を見合わせる広告主が見

られた。4月7日には緊急事態宣言が発令され、5月25日に解除されるまでは、さらに減少幅が大きくなった。6月に入ると一部で回復する業種も見ら

れたが、第2波への不安がある中で全体的に出稿が戻るのは時間が必要と思われる。

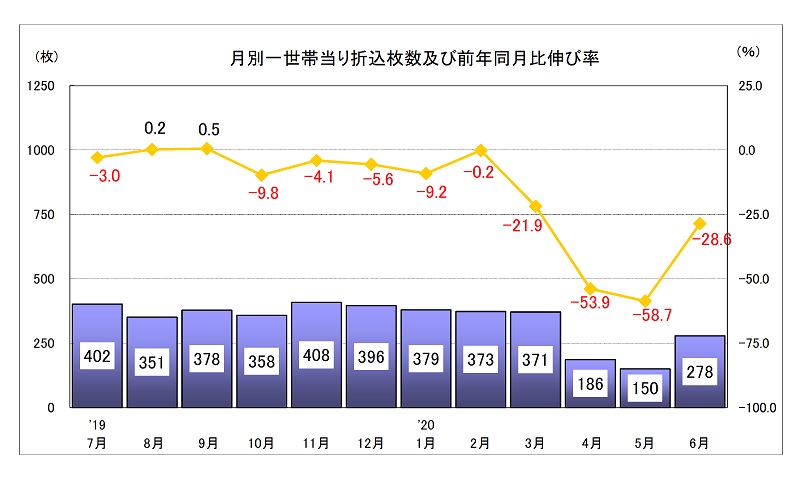

2、地域ブロック別

すべてのブロックが前年を下回った。下げ幅が最も小さい「奈良」は26.0%減となり、2年ぶりに枚数が最多となった。下げ幅が最大の「神戸・阪神」

は30.1%減となり、2019年上半期の枚数トップを「奈良」に譲った。

「大阪北部」「大阪南部」「神戸・阪神」は8年連続、「奈良」は7年連続、「京滋」は4年連続の前年割れとなった。

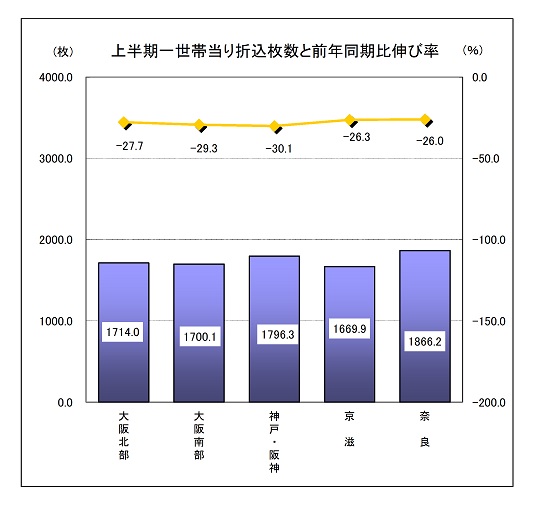

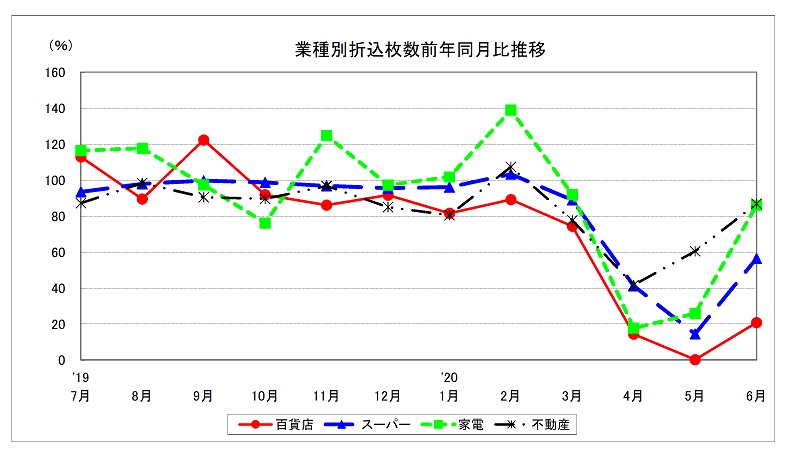

3、主要業種別

プラス業種

紳士服は4年ぶりの増加

紳士服 +5.5%

マイナス業種

スポーツ用品・旅行は70%以上のマイナス

遊戯・娯楽、百貨店、ホームセンター、新車販売は半減

スポーツ用品 -82.9% 旅行 -71.0% 遊戯・娯楽 -57.9%

百貨店 -53.5% ホームセンター -53.0% 新車販売 -50.0%

マンション -47.7% 文化・カルチャー -46.7% 理美容 -43.7%

スーパー -33.5% 時計・眼鏡・貴金属 -33.2% 戸建て -30.4%

外食 -29.7% 求人企画 -23.7% 薬局・化粧品 -21.8%

家電 -21.4% 不動産仲介 -18.9% 特殊飲食料品 -14.3%

塾・予備校 -0.6%

業種別を見ると、プラスになったのは1業種のみ。

「紳士服」は5.5%の増加となり、4年ぶりに前年を上回った。

前年同期比で23業種がマイナスとなり、22業種が2ケタの減少。

下げ幅が最大の「スポーツ用品(-82.9%)」は2月以降の出稿が大幅に減少して2年連続の前年割れとなった。新型コロナウイルスの感染者増加で、

緊急事態宣言が発令された事で、計画していた旅行を中止する人が相次いだ「旅行(-71.0%)」と営業自粛要請の対象となった「「遊戯・娯楽(-57.9%)」「百貨店(-53.5%)」「ショッピングセンター(-47.1%)」は、4月と5月の出稿がほとんどなくなり、大幅な減少となった。

2020年1月以降は30%以上のマイナスが続いている「ホームセンター(-53.0%)」は2年ぶりに前年を下回った。また、不動産を見ると「マンション(-47.7%)」は供給戸数の減少もあって5割近いマイナスで12年連続の前年割れとなり、「戸建て(-30.4%)」は今期もマイナス基調から抜け出せず

12年連続で前年を下回った。「不動産仲介(-18.9%)」は前年と同様に20%近いマイナスとなり、9年連続の減少となった。

‘20年上半期は新車の登録台数が減少した「新車販売(-50.0%)」が、今期も減少傾向から抜け出せず6年連続で前年を下回った。小売業は、来店客が

集中するのを避けるために、折込広告の出稿を見合わせる広告主が増えて「衣料・身の回り品(-36.8%)」「スーパー(-33.5%)」「薬局・化粧品(-21.8%)」「家電(-21.4%)」などが減少となった。さらに「理美容(-43.7%)」は9年連続、「文化・カルチャー(46.7%)」と「特殊飲食料品(-14.3%)」は4年連続、「塾・予備校(-0.6%)」は2年連続で前年を下回った。

<付表>

■調査概要

読宣の月次出稿調査同様、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良の各府県39地区78地点に設置したモニター宅に、2020年の1月から6月までの6ヵ月間に折り込まれたチラシを回収し、集計。

この長いトンネルはどこまで続くのか?

いつになれば抜け出せるのか?

多くの人がそんなふうに思い悩む今日この頃。

そこで今回は、壁にぶつかったり、迷ったりしたときに

励みとなる言葉、ポジティブな気分になれる言葉、

戒めの言葉、勇気を得られる言葉など、

先人の残した名言の数々を多方面から集めてみました。

ビジネスに役立つ名言と言えば、

経営の神様と呼ばれた松下幸之助氏や、

カリスマ経営者の異名を持つ

スティーブ・ジョブズ氏の言葉を

思い浮かべる人が多いんじゃないでしょうか?

孫子を愛読しているビジネスマンも

たくさんいらっしゃるでしょう。

でも、仕事に役立つ名言を残しているのは、

経営者や兵法家ばかりではありません。

他の分野の人だって、

胸に沁みる言葉をたくさん残してくれています。

では、はじまり、はじまり・・・

◆2人の囚人が鉄格子から外を眺めた。

1人は泥を見た。1人は星を見た。

(フレデリック・ラングブリッジ:アイルランドの牧師)

◆凧が一番高く上がるのは、風に向かっている時である。

風に流されている時ではない。

(ウィンストン・チャーチル:イギリスの政治家、軍人、作家)

◆虹を見たければ、ちょっとやそっとの雨は我慢しなくちゃ。

(ドリー・パートン:アメリカのシンガーソングライター、女優)

◆ヒトの真似をしてもなんにもならない!大切なのはやる気よっ!

(〝美少女戦士セーラームーン〟よりセーラーマーズの言葉)

◆人生はどちらかです。勇気をもって挑むか、棒にふるか。

(ヘレンケラー:アメリカの教育家、社会福祉活動家)

◆努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る。

(井上靖:日本の小説家)

◆間違いを犯さなきゃダメよ。そうやって学ぶの。

世界はそれで回っているんだから。

(ナオミ・キャンベル:イギリスのファッションモデル)

◆自分一人で石を持ち上げる気がなかったら、二人でも持ち上がらない。

(ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ:ドイツの詩人、小説家、劇作家)

◆未来や過去にしばられるような生き方は自然じゃないさ。

明日は自分で作るものなのさ。

(〝ちびまる子ちゃん〟より花輪くんの言葉)

◆この7つが私たちを破壊する。

労働なき富。

良心なき快楽。

人格なき学識。

献身なき宗教。

理念なき政治。

人間性なき科学。

道徳なきビジネス。

(マハトマ・ガンディー:インドの弁護士、宗教家、政治指導者)

◆楽観的になりたいなら、客観的になることだ。

(斎藤茂太:日本の精神科医、随筆家 )

◆困難を予期するな。

決して起こらないかも知れぬことに心を悩ますな。

常に心に太陽を持て。

(ベンジャミン・フランクリン:アメリカの政治家)

◆想像力さえあれば、無限の力を発揮できる。

(ジョン・ミューア:アメリカの作家、植物学者)

◆逃げない、はればれと立ち向かう、それがぼくのモットーだ。

(岡本太郎:日本の芸術家)

◆なぁに、壁なんてのは、越える為にあるんだ。

(ルパン三世)

◆有能な者は行動するが、無能な者は講釈ばかりする。

(ジョージ・バーナード・ショー:イギリスの劇作家・評論家。)

◆誰にもノックされないのなら、新しいドアを作ろう。

(ミルトン・バール:アメリカ合衆国の俳優・コメディアン)

◆森の片隅でただじっとして、

誰かがやって来るのを待っているわけにはいかない。

時には自分から出て行かなくちゃ。

(くまのプーさん)

◆ひとりで見る夢はただの夢、みんなで見る夢は現実になる。

(ジョン・レノン:ビートルズのボーカル、ギタリスト)

◆何も捨てることができない人には、何も変えることはできないだろう。

(〝進撃の巨人〟よりアルミン・アルレルトの言葉)

◆どんな小さな行動にも魂を込めることだ。それが成功の秘訣だから。

(スワミ・シヴァナンダ:インドのヨーガの聖人)

◆行く手に障害があるときは、常に遠回りを選べ!

(〝巨人の星〟より星一徹の言葉)

いかがでしたでしょう?

心のモヤモヤは晴れましたでしょうか?

これらはほんの一部です。挙げればキリがありません。

でも、他人の言葉に頼ってばかりいるのもどーかと思われます。

アメリカの俳優、故カーク・ダグラスはこんな風に言っています。

〝人はしょせん、自分で自分の背中を押すしかないんだ〟と。

最後に、〝スラムダンク〟から安西先生の言葉を贈ります。

〝あきらめたら、そこで試合終了ですよ”

W.M